I conti che non tornano all’ennesimo ultimo appello per invertire la rotta dei cambiamenti climatici

La COP27, ventisettesima Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, sotto la presidenza dell’Egitto, si svolge nel momento in cui l’umanità sta orientando i cambiamenti sul pianeta Terra in un territorio sconosciuto, in gran parte non prevedibile e, sicuramente per ampie zone del pianeta, indesiderabile. E non è a causa della guerra in Ucraina o, prima, della pandemia da COVID-19.

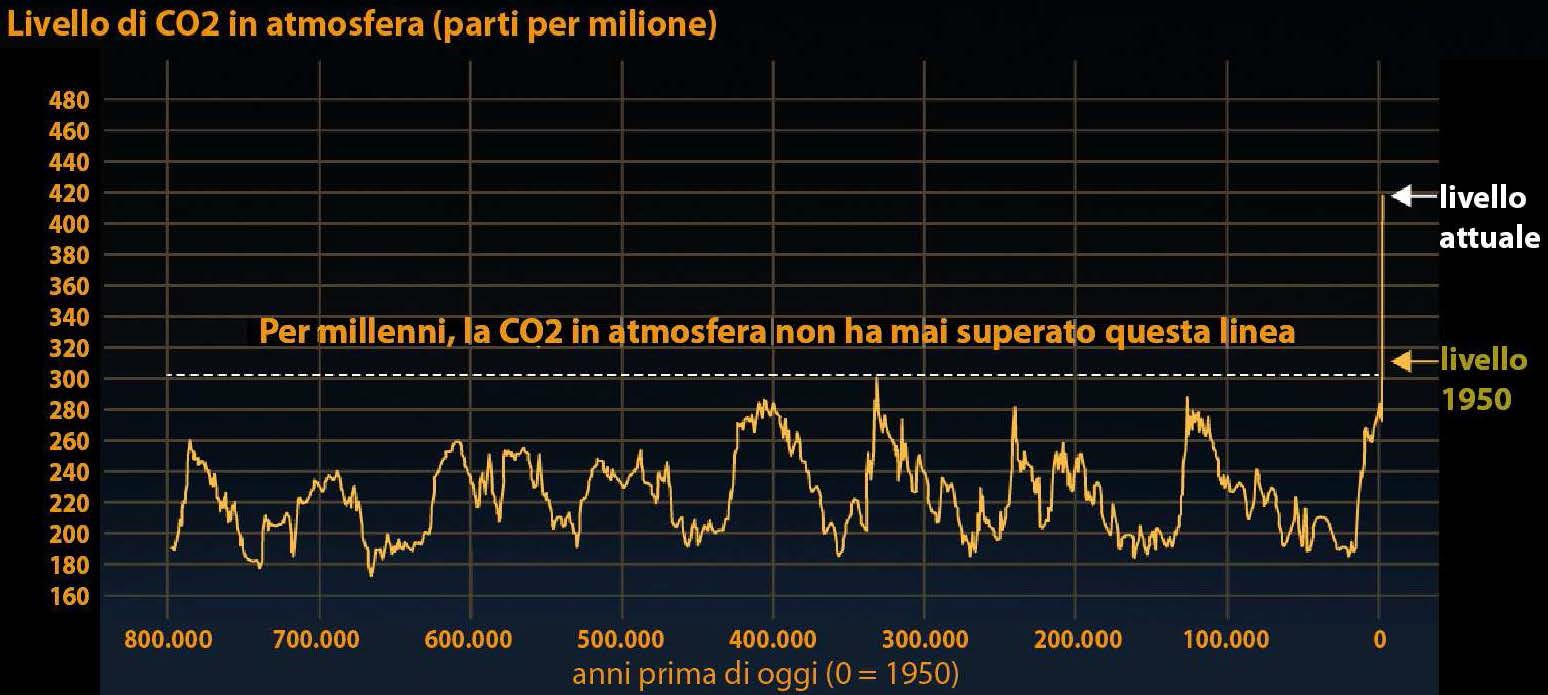

La quantità di diossido di carbonio (CO2, detta anche anidride carbonica) nell’atmosfera ha raggiunto nell’aprile 2022 il valore medio di 420 parti per milione (ppm), il più alto livello di concentrazione mai registrato in 63 anni, da quando nel 1958 sono cominciate le osservazioni scientifiche.

Secondo il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), una concentrazione di CO2 pari a 430 ppm potrebbe comportare rapidamente un aumento di temperatura medio di 1,5 °C (Accordo di Parigi), mentre se si tocca e supera la soglia dei 450 ppm l’aumento di temperatura sarebbe superiore ai 2 °C.

Le informazioni scientifiche ricavate da fonti naturali (come carote di ghiaccio, rocce e anelli degli alberi) e da apparecchiature moderne (come satelliti) mostrano tutti i segni di un clima in cambiamento; dall’aumento della temperatura globale allo scioglimento delle calotte glaciali e all’innalzamento del livello globale dei mari (aumentato di circa 20 centimetri nel secolo scorso, ma con un tasso raddoppiato negli ultimi due decenni), le prove del riscaldamento del pianeta abbondano. Che i cambiamenti climatici di origine antropica siano una minaccia esistenziale per il pianeta Terra e le specie che vi abitano (compresa l’umanità) sembra ormai fuori discussione; i bruschi e continui cambiamenti del clima a varie scale risultano dovuti principalmente alla combustione di combustibili fossili nei processi industriali umani. Secondo l’IPCC, “da quando sono iniziate le valutazioni scientifiche sistematiche negli anni ‘70, l’influenza dell’attività umana sul riscaldamento del sistema climatico si è evoluta da teoria a fatto accertato”.

Negli ultimi 800.000 anni, ci sono stati otto cicli di ere glaciali e periodi più caldi, con la fine dell’ultima era glaciale circa 11.700 anni fa che ha segnato l’inizio dell’era climatica moderna e della civiltà umana. La maggior parte di questi cambiamenti climatici è attribuita a piccolissime variazioni dell’orbita terrestre che modificano la quantità di energia solare che il nostro pianeta riceve.

Il riscaldamento attuale sta avvenendo a un ritmo mai visto.

Per questo motivo, con l’accordo sul clima di Parigi del dicembre 2015, oggi sottoscritto da 193 Stati e dall’Unione europea, si era concordato all’unanimità di fare ciò che è necessario per mantenere il riscaldamento globale totale “ben al di sotto dei 2°C”, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 °C, entro la fine del secolo, rispetto al periodo preindustriale.

Ma per mantenere il riscaldamento totale ben al di sotto del livello pericoloso di incremento di 2°C, tutte le nazioni – soprattutto quelle storicamente responsabili della quantità maggiore di emissioni di CO2 (e degli altri gas responsabili dell’effetto serra) accumulate in atmosfera, cioè i Paesi occidentali, e di quelle emesse attualmente, cioè Cina, Stati Uniti e India – devono darsi e conseguire obiettivi sempre più stringenti, mentre si avvicina pericolosamente l’imprecisata soglia del punto di non ritorno, cioè del momento in cui i cambiamenti in atto diventeranno insostenibili in modo irreversibile. Si apre, così, il campo agli scenari più foschi e catastrofici conseguenti alla scelta di non cambiare scelte e comportamenti, perché il cosiddetto sentiero del “business as usual” (continuare come se nulla fosse, senza cambiare significativamente i comportamenti corresponsabili dei cambiamenti climatici) porterebbe a un riscaldamento globale di +3 o 4°C, che significherebbe siccità diffusa, scomparsa di numerosissime specie animali e vegetali sulla terraferma e in mare, aumento degli eventi meteorologici di tipo estremo a livello globale (comprese le ondate di calore e le super-tempeste), innalzamento del livello del mare di oltre due metri entro la fine del secolo e conseguente aumento dell’infiltrazione di acqua salata e delle mareggiate a livello globale e numerosi fenomeni di inquinamento.

Per scongiurare tutti questi scenari apocalittici, nel novembre 2021, il mondo si era riunito a Glasgow, in Scozia, per ribadire – per l’ennesima volta – la necessità di rimanere ben al di sotto dei 2°C. La maggior parte dei Paesi si erano presentati con impegni climatici a lungo termine molto più ambiziosi di quelli presentati a Parigi. La Cina, ad esempio, si impegnava a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060. Ma le politiche nazionali per raggiungere concretamente questi obiettivi erano e restano spesso assenti o inadeguate al compito. Pertanto, il mondo è ancora lontano da un percorso di emissioni che manterrebbe il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C.

Inoltre, poiché l’azione è stata ritardata per così tanto tempo, l’umanità non può evitare impatti climatici molto gravi nei prossimi decenni, impatti che riguarderanno tutti, ma in particolare le popolazioni più vulnerabili, cioè quelle più esposte al pericolo di subire gli effetti avversi di un rischio la cui probabilità di realizzarsi tende ad aumentare col trascorrere del tempo.

A fronte di appelli all’azione persistenti e dal tono sempre più allarmistico, non è che manchino le buone notizie.

Tutti i Paesi dovrebbero sostituire i combustibili fossili con l’energia pulita da fonti rinnovabili a un ritmo più veloce di quello che stiamo pianificando e le emissioni totali di CO2 dovranno essere pari a zero (o negative) molto prima della fine del secolo. Ebbene, nell’ultimo quarto di secolo il prezzo dell’elettricità alimentata ad energia solare fotovoltaica è sceso del 99%, il che è stato accompagnato da un altrettanto impressionante aumento del 60% annuo della capacità solare globale. L’innovazione tecnologica, orientata dalle scelte politiche, potrebbe cioè facilitare una trasformazione profonda in termini di transizione energetica globale. Il problema è, però, anzitutto sul piano della volontà politica, cioè delle priorità in campo da parte dei governi di Stati sovrani, organizzazioni intergovernative, banche di sviluppo, imprese e comunità locali.

Anche sul piano finanziario non mancano le buone notizie.

Si parla da tempo di finanza climatica, intendendo con questo termine un’articolata gamma di meccanismi istituzionali e finanziari per affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici antropogenici nel Sud del mondo, ovvero nei Paesi in via di sviluppo (PVS). In termini di finanziamenti globali (pubblici e privati) impiegati a sostegno dell’azione per il clima, si tratta di un contributo richiesto contenuto: alla Conferenza delle Parti di Copenaghen del 2009, i Paesi con economie ad alto reddito, cioè i Paesi più ricchi, si erano impegnati a fornire 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 ai PVS per aiutarli a sviluppare e attuare misure di mitigazione, adattamento e per compensare perdite definitive e danni riparabili alle infrastrutture causate dai cambiamenti climatici (loss & damage, in inglese).

Tutto sommato, il quadro di riferimento è chiaro. I PVS non hanno le risorse finanziarie necessarie per realizzare gli investimenti su larga scala volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gli impatti negativi dei cambiamenti climatici (misure di mitigazione) né per realizzare gli investimenti per attrezzarsi – come sistemi infrastrutturali, economici e sociali, oltre che ambientali – a reggere meglio l’urto degli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici in atto (misure di adattamento), né per far fronte alle perdite definitive di vite umane, culture e specie animali e vegetali e danni riparabili alle infrastrutture riconducibili ai cambiamenti climatici in casi di grandi alluvioni o siccità, o di innalzamento del livello dei mari (loss & damage).

Principi di equità e giustizia reggono l’impianto della finanza climatica che impegna tutti, tenuto conto delle differenze di capacità e responsabilità, a contribuire alla sfida comune, considerando che i PVS tendono a essere i più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, pur avendo contribuito e contribuendo in minima parte alle componente antropica dei cambiamenti climatici in atto.

Trattandosi di un ammontare di risorse finanziarie relativamente contenuto, sembrerebbero esserci motivi di ottimismo.

A mo’ di confronto, il bilancio di base del Dipartimento della Difesa statunitense nell’anno fiscale 2022 è di circa 750 miliardi di dollari, quello cinese di circa 237 miliardi e quello indiano – per restare ai tre principali responsabili delle emissioni attuali di CO2 in atmosfera – di circa 61 miliardi. Ciò significa che i tre Paesi spendono oggi in armi più di cinque volte quello che avrebbero dovuto ricevere i PVS annualmente entro il 2020 da tutti i Paesi ricchi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

In più, l’enorme risposta fiscale statunitense da 5.200 miliardi di dollari alla pandemia da COVID-19, per mettere l’economia sulla strada della ripresa è stato pari a 52 volte l’ammontare richiesto per la finanza climatica a sostegno dei PVS e, all’interno delle misure fiscali statunitensi, il solo Paycheck Protection Program che ha fornito prestiti a fondo perduto alle imprese più piccole che hanno mantenuto in gran parte i salari, è stato pari a 808 miliardi di dollari, otto volte quello che i Paesi ricchi dovrebbero dare a sostegno dei PVS per il clima. Pochi anni prima era successa una cosa simile, in occasione dell’Economic Stimulus Act del 2008, uno stimolo fiscale da 152 miliardi di dollari messo in campo dal governo federale statunitense e progettato per aiutare a evitare la recessione in concomitanza con la grave crisi finanziaria di quell’anno.

Tutto concorre a confermare che, se c’è la volontà politica, le risorse finanziarie si trovano; è il messaggio che con chiarezza lanciò nel 2002 l’allora Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, quando disse in un discorso alla Global Investment Conference di Londra che avrebbe usato tutti i mezzi necessari – «Whatever it takes» (Tutto ciò che è necessario) – per difendere l’euro e l’unione monetaria europea.

Si tratta di buone notizie, dunque, nel senso che la mobilitazione richiesta di risorse finanziarie aggiuntive specificamente destinate al sostegno ai PVS per il clima non sembrerebbe un obiettivo ambizioso. Purtroppo, come ci ricordano tutti i recenti appuntamenti autunnali delle COP, l’ambizione politica è invece generalmente scarsa.

I 100 miliardi di dollari l’anno promessi entro il 2020 non sono stati erogati, nonostante oggi si ritenga quella cifra ormai ampiamente insufficiente per raggiungere i risultati sperati e si parli di un ammontare di risorse annue necessarie per i PVS pari ad almeno venti volte tanto entro il 2030 (2.000 miliardi di dollari all’anno), di cui la metà dovrebbero essere messi a disposizione in modo prevedibile e adeguato dai Paesi ricchi, attraverso governi, investitori privati e istituzioni multilaterali.

Il riferimento continuo agli Stati Uniti non è casuale. Gli Stati Uniti sono i principali responsabili del deficit di finanziamenti per il clima, avendo fornito solo il 5% della propria quota nel 2020. Sebbene l’economia statunitense sia più grande del 40% rispetto a quella dell’Unione Europea, gli Stati Uniti hanno fornito solo un dodicesimo dei finanziamenti per il clima messi a disposizione dall’UE.

In teoria, le vie lungo le quali poter concretizzare i finanziamenti sono molte e varie, da quelle più tradizionali (come doni e crediti bilaterali e multilaterali a condizioni agevolate, ben noti nel campo delle politiche di cooperazione allo sviluppo) a quelle più innovative (come i mercati del carbonio per la commercializzazione di permessi di emissione di CO2 e i partenariati pubblico-privato per mobilitare molte più risorse).

In teoria, le vie lungo le quali poter concretizzare i finanziamenti sono molte e varie, da quelle più tradizionali (come doni e crediti bilaterali e multilaterali a condizioni agevolate, ben noti nel campo delle politiche di cooperazione allo sviluppo) a quelle più innovative (come i mercati del carbonio per la commercializzazione di permessi di emissione di CO2 e i partenariati pubblico-privato per mobilitare molte più risorse).

Purtroppo, i divari (cosiddetti gap) da colmare restano molteplici per creare le condizioni di politiche credibili in materia.

Anzitutto, c’è il gap tra obiettivi emergenziali di breve e quelli strutturali di lungo periodo: in materia di finanza climatica si confrontano i governi dei Paesi ricchi con quelli dei PVS e dei piccoli Stati Insulari circa la nomenclatura, le definizioni e le classificazioni da adottare. La Green Finance in generale è un tema relativamente recente, la cui definizione risulta ancora lontana dall’essere consolidata e ciò si traduce nel fatto che i governi dei Paesi ricchi tendano a includere categorie molto ampie di iniziative da classificare come parte dei finanziamenti per sostenere i PVS nella lotta climatica; all’opposto i Paesi insulari lamentano l’assenza di Fondi fiduciari dedicati alle iniziative su loss & damage. Il caso inglese è significativo al riguardo, c’è il rischio di una mancata addizionalità delle risorse per il clima che attingono a fondi pianificati per la cooperazione allo sviluppo, con il risultato che non si tratta di importi che si aggiungono, ma di un ammontare di risorse che viene ri-distribuito, andando ora più al clima e meno alla cooperazione allo sviluppo, come fosse una coperta corta tirata più da un lato o da un altro. Non a caso, oggi i governi delle nazioni ricche stanno spingendo affinché il Fondo verde per il clima delle Nazioni Unite (GCF, Green Climate Fund) cerchi donazioni dalle grandi imprese, perché i contributi a dono dei governi si dimostrano sempre più inaffidabili e insufficienti. La realtà delle politiche di cooperazione allo sviluppo ha pagato direttamente la preferenza delle politica per interventi emergenziali che permettono di “rendicontare” i risultati ottenuti nell’arco di un ciclo elettorale, senza dover aspettare il lungo periodo delle dinamiche dello sviluppo. L’orizzonte dei cambiamenti climatici è di lungo periodo (si ragiona in termini di obiettivi entro fine secolo), mentre la politica si attiva soprattutto quando si devono fronteggiare i “sintomi” emergenziali di breve periodo, come alluvioni, frane, siccità.

Ciò si collega a un secondo gap, che è al cuore delle tante promesse della finanza innovativa, l’apporto effettivo di finanza pubblica e privata. A leggere quel che è successo finora, si potrebbe arrivare a interpretare la sfida dei cambiamenti climatici come una misura del fallimento del mercato e della politica. Nonostante, infatti, l’evidenza scientifica ormai consolidata da anni, i comportamenti aziendali e le scelte dei governi non sono stati conseguenti, perché non prevale un’etica condivisa sulla centralità della natura e della giustizia sociale e, nonostante proclami e promesse, non si sono finora realizzate le aspettative legate alla mobilitazione di risorse finanziarie moltiplicate dall’effetto leva indotto dalla finanza mista (cosiddetta blended finance). Non solo non è stata raggiunta in tempo la soglia dei 100 miliardi di dollari annui a sostegno della finanza climatica dei PVS prima del 2020, ma gli stessi dati sono contestati, gli strumenti di mercato (debito, obbligazioni, equity) sono poco presenti e sono utilizzati in modo molto sbilanciato (prevale lo strumento del credito, che comporta oneri di restituzione per i PVS), in materia di finanza per l’adattamento il coinvolgimento del settore privato è quasi del tutto assente, l’Africa sub-sahariana è marginalizzata dagli investimenti del settore privato, nonostante sia particolarmente bisognosa e il continente meno responsabile delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Un esempio concreto: dei 79 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima generati per i PVS nel 2018, solo il 20% è stato erogato sotto forma di doni e il 74% è stato erogato sotto forma di crediti; inoltre, il 20% dei crediti dai Paesi ricchi e il 76% dalle banche multilaterali di sviluppo erano in realtà a condizioni di mercato (e non agevolati, come i crediti di aiuto). I PVS hanno speso di più per il servizio del debito di quanto abbiano ricevuto in finanziamenti per il clima dai Paesi ricchi e, in base ai dati citati da Jubilee Debt Campaign nel 2021, i Paesi più poveri spendono per il debito estero cinque volte quanto destinano alle azioni per il clima.

Le banche multilaterali di sviluppo, che avrebbero dovuto essere cerniere chiave per consolidare i partenariati pubblico-privato, non sono state in grado di coinvolgere la finanza privata in modo innovativo e rilevante e sono state anche criticate per la carenza di strumenti di accountability e trasparenza delle scelte, oltre che per un conservatorismo dell’approccio strategico che non ho spinto il settore privato ad assumersi nuove responsabilità.

Strumenti come i mercati del carbonio hanno mostrato sin qui i limiti del mercato nel determinare in proprio svolte radicali all’insegna della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. L’illusione degli aggiustamenti automatici del mercato in grado di risolvere i problemi, che il neoliberismo aveva alimentato, non è stata ancora smaltita e la fiducia nei mercati e nei partenariati pubblico-privato continua ad animare la retorica, ma non molto la concretezza operativa.

Queste tendenze sono una dimostrazione anche di un terzo gap da colmare: oggi come ieri, prevale una cultura settoriale che non pensa in modo integrato il sistema complesso rappresentato dal pianeta Terra, per cui distingue gli obiettivi di giustizia sociale, intergenerazionale e climatica, ma poi in termini di risorse finanziarie non fa altrettanto nel senso che – come detto – è come se attingesse a un unico bilancio collegato allo sviluppo dei PVS e, cosa che è peggio, rischia di neutralizzare del tutto le buone intenzioni e azioni quando nei Paesi finanziatori (ma anche nei PVS) manca la coerenza delle politiche e quel che si fa per internazionalizzare il sistema produttivo nazionale, rafforzare i sistemi militari, assecondare la finanziarizzazione dell’economia nuoce alla natura, al clima e alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Tutto ciò evidenzia la gravità di un quarto gap, ovvero la chiara dicotomia tra i luoghi e gli ambiti in cui i finanziamenti per il clima sono più necessari e quelli in cui vengono effettivamente destinati.

La COP 27 ha adottato il motto “insieme per l’attuazione”, sottolineando la necessità di un approccio collettivo e integrato per affrontare le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici. Eppure, ai colloqui sul clima di Bonn del giugno 2022, le divisioni, le discordie e le acrimonie sono state all’ordine del giorno. I PVS hanno fatto pressione per un nuovo meccanismo di finanziamento per affrontare le perdite e i danni dovuti agli effetti delle emissioni dei Paesi ricchi, che secondo anche gli studi più recenti restano lontani dal rispettare i propri impegni finanziari in materia di azione per il clima.

Il gap storico della contrapposizione tra posizioni del Nord e del Sud del mondo in materia di finanza climatica è ancora tutto da colmare e l’assoluta insufficienza di risorse messe in campo pesa come un macigno sul tavolo dei negoziati e degli impegni delle parti.

Un’etica condivisa a livello globale che integri in modo coerente e sistematico mercato e legge, pubblico e privato, cittadini e istituzioni, comportamenti individuali e collettivi appare ancora cosa incerta e lontana. Resta soprattutto una questione di volontà politica, sociale, collettiva a farsi «plasmatrice della realtà oggettiva, che vive, e si muove, e acquista carattere di materia tellurica in ebollizione».

Foto Credits:

https://climate.nasa.gov/evidence/

CIDSE – together for global justice. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) attraverso Flickr