Burundi, il fronte invisibile dei Grandi Laghi

Dalle colline di confine, i riverberi della guerra che travolge l’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC) risuonano sempre più nitidi in Burundi. La linea del fronte dista appena una manciata di chilometri da Bujumbura, la capitale economica del Paese. Sulle province occidentali si affolla la disperazione di centinaia di migliaia di congolesi in fuga dalle atrocità che insanguinano il Kivu, intrappolato nel pantano dei processi di pace che continuano a fallire. E il riaccendersi delle tensioni con il Ruanda, che sul teatro congolese s’infiammano, fa il clima incandescente anche sulla frontiera settentrionale.

Mentre le geometrie di sicurezza dell’Africa dei Grandi Laghi mostrano tutte le loro crepe sotto il peso delle rivalità storico-identitarie e geostrategiche che nella regione si intrecciano a nodi umanitari complessi, il Burundi rischia di trasformarsi nel punto di rottura.

Già prima che il conflitto bussasse alle sue porte, era uno dei Paesi più vulnerabili del continente. Una storia punteggiata di violenze etniche, instabilità politica, governance opache e corrotte, marcate disuguaglianze socioeconomiche e territoriali – oltre che di ricorrenti disastri climatici e ambientali – lo ha spinto sul podio dei più poveri del Pianeta, secondo solo al Sud Sudan.

Sono più di 14 milioni i burundesi accalcati su un territorio di neanche 28mila chilometri quadrati. La fame affanna la popolazione, giovane e in rapida crescita, che per l’80% dipende dall’agricoltura di sussistenza: i tassi di malnutrizione cronica infantile sono tra i più alti al mondo. La rete sanitaria è estremamente precaria, l’accesso alle cure limitato. Le epidemie si rincorrono, persino il colera è riapparso l’anno passato dopo una lunga assenza. L’acqua pulita e potabile, il carburante, l’elettricità sono beni di lusso, accessibili a pochi nel pieno di un collasso economico, con un’inflazione che nel 2025 ha bucato il 40%.

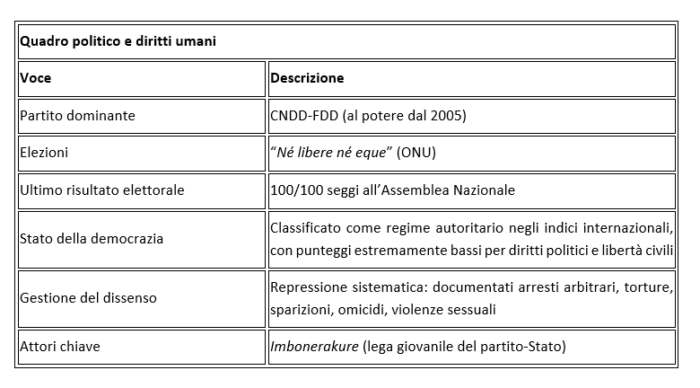

A fare da sfondo, i diritti umani negati. La democrazia è un miraggio in Burundi, la repressione del dissenso una costante. Il partito di governo (CNDD-FDD), al potere dal 2005, mantiene un controllo capillare sulle istituzioni, l’economia, la società tutta. Le elezioni di giugno, “né libere né eque” per le Nazioni Unite, gli hanno consegnato cento seggi su cento all’Assemblea Nazionale. Arresti arbitrari, sparizioni forzate, omicidi, violenze sessuali, torture soffocano ogni voce critica, reale o presunta. L’impunità resta la regola, sull’onda lunga della sanguinosa crisi del 2015.

In un Paese che già fatica a governare le proprie fragilità, soffre di una dipendenza strutturale dagli aiuti internazionali (che non tengono il passo) ed è schiacciato da un’enorme pressione demografica, una nuova emergenza rischia di superare le capacità di tenuta dello Stato. Una corrente migratoria investe impetuosa il Burundi.

Da est, i rimpatri – più o meno volontari – dei burundesi finora accampati in Tanzania corrono al ritmo di circa 1.500 persone a settimana. Potrebbero raddoppiare in vista della chiusura dei siti di Nduta e Nyarugusu, annunciata per maggio, con una proiezione di quasi 100mila rientri complessivi nei prossimi mesi.

Da ovest, l’afflusso di rifugiati dalla RDC è il più massiccio da decenni. In 90mila almeno hanno cercato salvezza al di là della linea burundese dal 5 dicembre scorso, quando l’offensiva ribelle culminata nella presa temporanea di Uvira ha segnato una nuova escalation nel Sud Kivu, all’indomani della firma, a Washington, della pace tra Kinshasa e Kigali. Così, nelle conte Onu, ora sono oltre 200mila i congolesi ammassati nei campi profughi del Burundi, costretti assai al di sotto degli standard umanitari minimi.

Senz’acqua né latrine. All’addiaccio. Sotto tende di fortuna che s’allagano a ogni pioggia, quando va bene. Poco cibo, ancor meno farmaci. A decine stanno morendo di colera, di freddo, di stenti.

Nei 120 ettari dell’insediamento di Busuma, nel Burundi orientale, non sono meno di 70mila. Bambini per la maggioranza, denutriti e malati a centinaia. Spesso soli. Tutti esausti, consumati dalla guerra. Arrivano ogni giorno più numerosi dai centri temporanei allestiti a ridosso del valico occidentale, soprattutto nella provincia di Cibitoke, saturi oltre ogni limite. Saranno 100mila entro poche settimane.

Un dramma umanitario che il Paese non è in grado di assorbire, e che si innesta sui molti interrogativi che incombono sugli equilibri interni e regionali in bilico.

Il fatto è che il Burundi è sempre più coinvolto nelle dinamiche di quel conflitto che tanto somiglia a una guerra per procura e sta incrinando, forse irrimediabilmente, il mosaico dei Grandi Laghi.

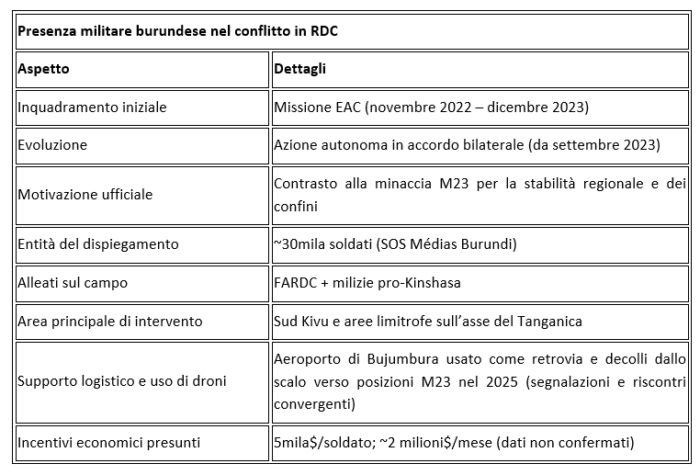

All’inizio incardinata nella missione dell’East African Community, la presenza militare burundese nel Congo orientale si è infatti presto mossa su una direttrice autonoma, fissata in un discusso accordo bilaterale siglato a settembre 2023 con la presidenza Tshisekedi. Che nel Burundi di Èvariste Ndayishimiye ha di fatto consacrato il suo principale alleato.

Una questione di sicurezza nazionale, secondo la narrativa di Bujumbura che legge una minaccia di destabilizzazione imminente nell’avanzata del Movimento 23 marzo (M23), armato e supportato dal Ruanda (deciso a rimodellare la geopolitica africana, che si muove anche sulle lucrose rotte dei minerali congolesi). Sul terreno, però, la linea tra postura difensiva e intervento diretto si assottiglia velocemente.

Migliaia di burundesi combattono sull’altra sponda del fiume Rusizi. Spalla a spalla con le FARDC – l’esercito lealista congolese – e la galassia di milizie mobilitate da Kinshasa, in un groviglio di cooperazione ufficiale e alleanze tattiche informali documentato da uno stuolo di inchieste e analisi internazionali, e pure dai meccanismi di monitoraggio delle Nazioni Unite.

Ancora dopo la capitolazione di Goma e Bukavu, ormai un anno fa, ritiri e riposizionamenti hanno ridisegnato la mappa degli schieramenti burundesi senza dettare un vero disimpegno. I contingenti sono piuttosto stati rafforzati lungo l’asse del Tanganica e nel Sud Kivu, in particolare attorno a Uvira (quantomeno fino alla rovinosa caduta dell’ultima grande roccaforte governativa). Ed è emersa una dimensione anche logistica non indifferente. Stando a una serie di segnalazioni e riscontri convergenti, l’aeroporto di Bujumbura sarebbe stato impiegato come retrovia per il trasferimento di uomini ed equipaggiamenti verso la RDC; droni congolesi diretti contro le posizioni dell’M23 sarebbero decollati con regolarità dallo scalo.

Negli ambienti di sicurezza regionali, poi, circolano ipotesi sull’esistenza di incentivi economici legati allo sforzo bellico burundese. Si parla di 5.000 dollari per soldato e di un contributo forfettario mensile sull’ordine dei 2 milioni. Una ricostruzione mai confermata, ma che restituisce la misura della posta in gioco.

Insomma, assetti militari, corridoi di rifornimento, operazioni congiunte e coordinate sul campo. Soldi. Una relazione ben consolidata anche sul piano politico-strategico. È il ritratto di un ruolo assai più complesso, dalle ricadute potenzialmente esplosive sull’altra faglia dello scacchiere: quella con il Ruanda, in prima linea sul suolo congolese con almeno 7mila unità, secondo le più recenti stime Onu.

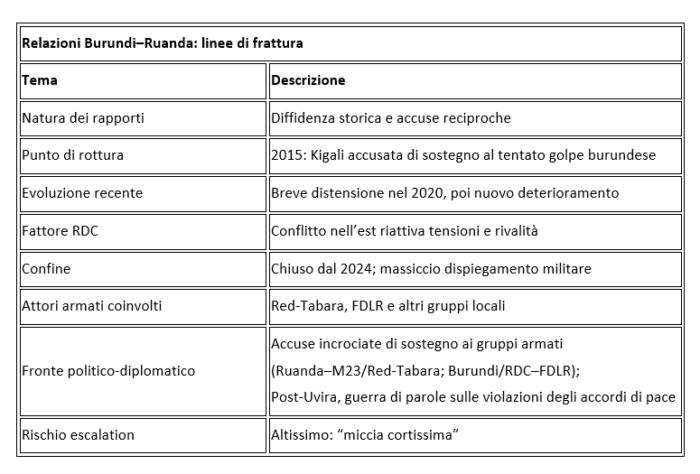

I rapporti tra i due vicini sono storicamente definiti da diffidenza, accuse incrociate e letture divergenti degli scenari regionali, eredità di fratture profonde e mal ricomposte. Dal 2015, quando l’allora presidente burundese Pierre Nkurunziza additò Kigali come regista del (fallito) golpe ai suoi danni, le relazioni si sono mantenute su livelli di massima criticità. Archiviata la breve fase di apparente distensione seguita al cambio di leadership in Burundi nel 2020, il conflitto del Congo oggi riporta alla luce tutte le ombre mai dissipate.

Molto c’entra la porosità dei confini dell’est RDC, una zona grigia che pullula di gruppi armati: dalle formazioni burundesi ostili a Bujumbura fino ai guerriglieri ruandesi nel mirino di Kigali. Da qui le recriminazioni reciproche si moltiplicano, in una spirale di fuoco sempre più difficile da contenere e carica di implicazioni per l’Africa orientale intera.

Il Burundi sostiene che il movimento tutsi Red-Tabara, che dal Sud Kivu punta a rovesciare Ndayishimiye, goda della copertura economica e militare del Ruanda. Il presidente ruandese Paul Kagame, dal canto suo, giustifica la propria condotta transfrontaliera con la necessità di contrastare le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), combattenti hutu legati al genocidio del 1994, che Kinshasa e Bujumbura starebbero favorendo.

La miccia ora è cortissima. Mentre l’eco della guerra risale da ovest, il Burundi raduna in massa truppe e armamenti pesanti pure lungo la frontiera nord, chiusa dal 2024 nel solco dell’ultima grave rottura diplomatica con Kigali. Si registrano rinforzi anche tra gli Imbonerakure, la lega giovanile del partito-Stato, pilastro della repressione interna. Lo stesso pare stia accadendo sul lato ruandese.

Spazi umanitari e securitari si confondono pericolosamente. E la battaglia per Uvira ha scatenato una raffica di dichiarazioni incendiarie. Kigali denuncia “deliberate violazioni degli accordi” da parte congo-burundese, parlando apertamente di bombardamenti sistematici contro villaggi civili vicino al confine ruandese e di comunità assediate, in particolare quella tutsi Banyamulenge di Minembwe, che i soldati burundesi starebbero tentando di affamare. Da Bujumbura replicano condannando il “bellicoso atteggiamento” del Ruanda e gli “irresponsabili attacchi” in territorio burundese, con l’avvertimento che ulteriori “gravi provocazioni” potrebbero rendere inevitabile un confronto aperto.

A questo punto basta poco: un colpo d’artiglieria accidentale, un campo profughi che collassa, un disordine che sfugge di mano. Il minimo errore di calcolo. Una sola scintilla di troppo. La guerra trabocca dal Kivu, e dal Burundi detona una crisi regionale che nessuno controlla più.

Foto Credits: United Nations Photo, Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic attraverso Flickr