Riscoprire la saggezza tradizionale: il ruolo delle «khettara» nell’affrontare lo stress idrico e nel promuovere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Marocco

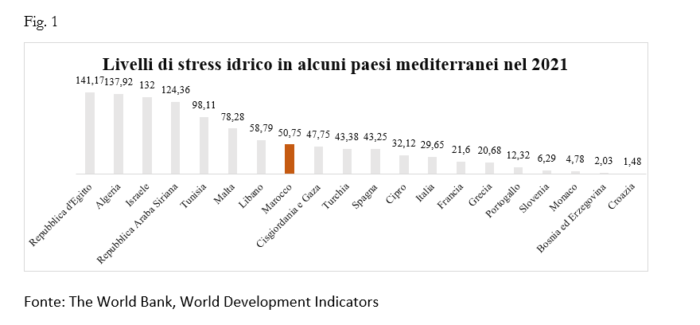

Negli ultimi anni il Marocco è diventato sempre più vulnerabile alle conseguenze della scarsità idrica. Nel 2021 l’indice di stress idrico ha raggiunto il 50,75%, collocando il Paese nella fascia di “alto stress idrico” secondo gli standard internazionali. Lo stress idrico misura infatti il prelievo di acqua dolce in rapporto alle risorse idriche disponibili. I dati citati provengono dalla Banca Mondiale e sono stati resi disponibili dalla FAO (consultati il 30 giugno 2025).

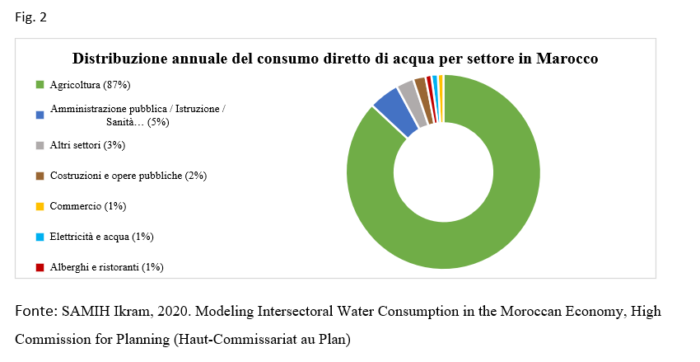

Questo livello di pressione sulle risorse idriche riflette un crescente squilibrio tra domanda e disponibilità, determinato dalla crescita demografica, dalle esigenze dell’agricoltura e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Come mostra la figura 2, l’87% dei consumi idrici diretti nazionali è destinato all’agricoltura, un comparto che contribuisce per oltre il 12% al prodotto interno lordo (PIL) e impiega circa il 64% della forza lavoro rurale. Questa forte dipendenza dall’agricoltura non solo aumenta l’esposizione dell’economia marocchina alla variabilità climatica, ma mette anche in luce un aspetto cruciale: in Marocco, la governance dell’acqua coincide in larga misura con la governance dell’acqua in agricoltura. Di conseguenza, individuare soluzioni resilienti e adeguate al contesto per la gestione idrica nelle aree rurali rappresenta un imperativo sia sociale sia ambientale.

In questo contesto, ci sembra interessante illustrare l’esempio del sistema delle khettara , una tecnica sostenibile e di base comunitaria che può contribuire ad affrontare le sfide legate all’accessibilità all’acqua e a migliorare l’efficienza dell’uso idrico in agricoltura, sostenendo così i progressi del Marocco verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In un quadro segnato da stress ecologico e forte dipendenza dall’agricoltura, il sistema idraulico tradizionale delle khettara rappresenta infatti un’importante opportunità per ripensare la gestione delle risorse idriche. Questi antichi sistemi di irrigazione sotterranei, conosciuti come qanat in Persia e foggara in Algeria e Siria, hanno oltre 3.000 anni di storia e sono riconosciuti come straordinari esempi di ingegneria sostenibile. In pratica, il sistema delle khettara è composto da un “pozzo madre” verticale che intercetta una falda acquifera, collegato a una galleria orizzontale a lieve pendenza attraverso la quale l’acqua scorre per gravità. Una serie di pozzi verticali, distribuiti lungo il cunicolo, svolge una duplice funzione: ventilazione e accesso per la manutenzione. Ciò consente ai membri della comunità di monitorare il flusso, individuare ostruzioni ed effettuare riparazioni quando necessario. Uno dei principali vantaggi del sistema risiede nel suo funzionamento passivo: a differenza dei moderni sistemi di pompaggio, le khettara operano senza apporti energetici esterni, riducendo in modo significativo sia i costi operativi sia l’impatto ambientale. Questo meccanismo privo di energia esterna le rende particolarmente adatte ai contesti rurali caratterizzati da scarsità d’acqua e risorse economiche limitate. La resilienza, la semplicità e la ridotta impronta di carbonio delle khettara le collocano come una soluzione tecnica pienamente allineata ai principi della sostenibilità ecologica.

Oltre al loro valore ingegneristico, le khettara hanno profonde implicazioni per la governance dell’acqua intesa come risorsa comune. Queste risorse si caratterizzano per la non escludibilità (nessuno può essere facilmente escluso dall’accesso) e per la rivalità, poiché l’uso da parte di un individuo riduce la disponibilità per gli altri. Tali proprietà le rendono particolarmente vulnerabili al rischio di sovrasfruttamento, come illustrato da Hardin (1968) nella celebre teoria della “Tragedia dei beni comuni”. Elinor Ostrom (1990), tuttavia, ha messo in discussione questa visione deterministica, dimostrando attraverso numerose ricerche empiriche che le comunità possono auto-organizzarsi e gestire efficacemente le risorse comuni, senza necessariamente ricorrere alla privatizzazione o al controllo centralizzato dello Stato.

Le khettara marocchine esemplificano questo paradigma di governance comunitaria. In regioni come il Tafilalet, l’accesso all’acqua e i doveri di manutenzione sono stati storicamente regolati da norme consuetudinarie (Al Orf o Azref) che definiscono diritti e responsabilità. L’assegnazione dei diritti d’acqua (nouba o fardia) in base al contributo individuale alla costruzione o alla manutenzione dimostra un approccio locale ed equo alla distribuzione, fondato sulla responsabilità collettiva. È importante sottolineare che l’accesso all’acqua non è legato alla proprietà della terra, bensì alla partecipazione stessa all’infrastruttura comunitaria.

Questo modello consolidato riflette la capacità istituzionale delle comunità locali di gestire una risorsa scarsa anche in assenza di sistemi giuridici formali. Conferma inoltre l’affermazione di Ostrom, secondo cui conoscenze locali, monitoraggio reciproco e norme sociali rappresentano elementi fondamentali per una governance efficace delle risorse comuni. Nel contesto dei cambiamenti climatici e delle crescenti pressioni sulle risorse, le khettara costituiscono al tempo stesso un precedente storico e un riferimento attuale, proponendosi come modello di gestione idrica decentrata e adattiva.

Il sistema delle khettara offre un contributo concreto a diversi Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), non solo per il suo carattere ecologico, ma anche per il ruolo essenziale che svolge nel rafforzare la resilienza delle comunità. Garantendo l’irrigazione ai piccoli agricoltori nelle aree aride e semi-aride, le khettara incidono direttamente sul raggiungimento dell’OSS 1 (Sconfiggere la povertà) e dell’OSS 2 (Sconfiggere la fame). Nella regione del Tafilalet, situata nel sud-est del Marocco, oltre 300 khettara ancora operative irrigano circa 16.000 ettari di palmeti, svolgendo un ruolo vitale per i mezzi di sussistenza rurali e la produzione alimentare.

La loro ampia diffusione in aree svantaggiate, dove le infrastrutture moderne risultano troppo costose o impraticabili, rafforza il contributo all’OSS 10 (Ridurre le disuguaglianze), promuovendo un accesso equo all’acqua. Poiché funzionano esclusivamente grazie al deflusso gravitazionale, le khettara non richiedono elettricità né combustibili, configurandosi come una tecnologia a basse emissioni e ad alta efficienza energetica, in linea con l’OSS 13 (Lotta contro i cambiamenti climatici). Ciò contribuisce anche agli obiettivi nazionali del Marocco di migliorare l’efficienza energetica in agricoltura. Inoltre, il loro tracciato sotterraneo riduce l’evaporazione, preserva i livelli delle falde e limita il degrado degli ecosistemi, fornendo così un contributo essenziale all’OSS 15 (La vita sulla terra).

Le khettara contribuiscono anche all’OSS 3 (Salute e benessere), riducendo la dipendenza da fonti idriche potenzialmente insicure nelle aree remote. L’impiego di materiali locali, il ricorso al lavoro collettivo e l’adesione a norme tradizionali di governance risultano invece coerenti con l’OSS 12 (Consumo e produzione responsabili). Infine, favorendo l’autosufficienza idrica a livello comunitario, questi sistemi promuovono resilienza e autonomia rurale, offrendo un contributo significativo e contestualmente rilevante all’OSS 11 (Città e comunità sostenibili).

In un contesto segnato dalla variabilità climatica, dalla vulnerabilità delle aree rurali e dai limiti dei sistemi idrici centralizzati, le khettara del Marocco rappresentano una sintesi efficace di ingegnosità tecnica e saggezza istituzionale. Reintegrare questi sistemi tradizionali nei moderni quadri di governance dell’acqua non è solo una questione di preservazione culturale, ma un vero e proprio imperativo strategico. Il loro allineamento con i principi della sostenibilità e la loro continua rilevanza rispetto agli obiettivi di sviluppo mettono in luce il potenziale delle khettara come strumenti concreti per l’adattamento climatico, la rivitalizzazione delle aree rurali e una gestione equa delle risorse.

Con l’intensificarsi dello stress idrico nel Mediterraneo e oltre, le khettara offrono un caso esemplare per ripensare la resilienza: un approccio che valorizza le conoscenze locali, la governance comunitaria e le soluzioni a bassa tecnologia per affrontare le sfide contemporanee. In questo modo, esse non solo rafforzano la sicurezza idrica del Marocco, ma arricchiscono anche il dibattito globale sulla governance comunitaria delle risorse naturali.

Versione originale dell’articolo

Foto Credits: Water Alternative Photos, Attribution-NonCommercial 2.0 Generic. Attraverso Flickr